“两坡两山一河一川”,马店村是名副其实的山沟,走出去的人几乎没有再回来的,但王群喜是个例外。

“如果工作需要,我没有理由拒绝。”该村党支部书记王群喜说。

40年前,他从马店村干起,在这里当过村支书,又任乡镇副书记,直至10年前从嵩县县委组织部退休。4年前,他又回到旧县镇马店村,挑起村支书担子。

如今,王群喜说,“干好了,这对百姓来说增加一份福利。”

慧眼识人才 壮大村两委

王群喜在退休前是正科级,在马店村算是“大官”,但在2020年8月回村后,他却发现工作掣肘的地方还不少。

“以前建新村,河道清淤的账还挂着。”刚上任,400万元的债务便压在肩头。

“留在‘家’中的大多是年龄偏大、文化偏低、能力偏弱的人员。”王群喜感到,村委缺少有文化、有想法、有能力的青壮年干部,未来的发展会严重受限。

乡村要振兴,人才必先行。

2021年底,王群喜到旧县镇的小学办事,发现年轻的代课教师王丽娟工作踏实,表达流畅。“想不想回村发展?”王群喜当着校长的面“挖人”。

“都知道村里的工作繁杂……”王丽娟说,当时自己对回村工作这件事还是有些排斥。

雷兵晓的“入伙”,也是一次“奇遇”。

在进入马店村两委前,他是个小个体户,每天开着小货车,拉着蔬菜、水果和日用品,在旧县镇挨家挨户“叫卖”。

王群喜发现雷兵晓有能力、敢担当,于是邀请他回村“效力”。

“在村委干,能比我单干挣钱多吗?”雷兵晓面对王群喜时单刀直入地问道。

最终,王群喜改变了两人的命运轨迹。

2022年元月马店村委改选,王丽娟、雷兵晓等4名35岁以下的青年,加入村两委班子。

王群喜的“队伍”拉起来了。

规模化种养殖 家门口促增收

“要想发展产业,得知道自己手里的资源。”王群喜说。

他组织两委人员大走访,摸清村里的“家底”。

在马店村,龙潭河穿越而过,水流自然冲刷出两岸宽阔的滩涂。

发现荒滩,让王群喜感到如获至宝,“产业发展的空间有了”。

但进一步了解却发现,这些滩涂在合作社、大队和农户等多个集体和个体手中,要想产生价值,必须一块块地流转出来。

于是,年轻的村干部们分头“游说”。

“我们以群众的利益为出发点,讲清楚产业未来的发展预期,让大家知道自己的收益空间。”王丽娟说,自己本不擅长做群众工作,但在不断的走访、“磨嘴”中,又在“老干部”的带领下,渐渐适应村里的工作方式。

没过多久,300余亩的荒滩实现全部流转,连接成片。

调研中,他们还发现村里有闲置的养殖场、扶贫车间、荒山和天然牧草等资源。

“闲置资源能有效降低创业成本,吸引更多人到村里创业。”王群喜说道。于是,他围绕当地提出的实施农民持续增收工程这一政策,发展特色富民产业,将中药材种植、水产养殖等纳入产业发展规划,明确村子发展方向,带动村民致富增收。

“产业发展,不能单打独斗,农民的收入才能稳定。”王群喜说。

最终,村里又流转出2000余亩土地,恢复传统的烟叶种植。此外,依托5000余亩的高山天然牧草资源,建起“托牛所”,规模化种养殖成为现实。

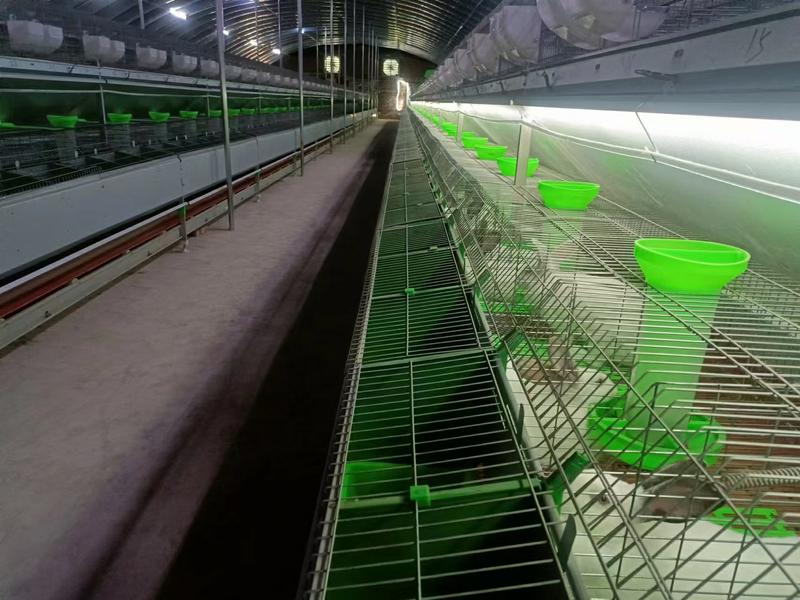

如今,大户经营起烟叶种植、中药材种植、玉蜗牛养殖、黄牛养殖、肉兔养殖、水产养殖等产业,老人和妇女也在家门口实现就业。扶贫车间里的成衣生产,有力地促进百姓增收。

年关将至,李志博在荒滩上更加忙碌。大棚内,26个池子里的加州鲈鱼已经育肥成功,单条1斤多重,已经适合上市。

“来到咱村办场,村委给了我们很大支撑,没有啥困难。”场主李志博说道。

两年前,在朋友的引荐下,他和合伙人来到马店村。看到村委干部的工作能力和态度,坚定了他们投资的决心。

养殖场从水库引水,管道需要穿过村民的田间地头,为了让项目尽快落地,王群喜带领村干部集体出动,迅速解决了问题。

“现在想想,要是没有王群喜书记的帮助,我们不会发展这样顺利。”李志博说。

如今,马店村不仅偿还了近400万元的外债,还带动周边群众户均每年增收3万余元,村集体每年有30多万元的稳定收入,百姓实实在在收获了发展带来的“大礼包”。

“马店村大有可为,未来发展潜力巨大。”明年即将七旬的王群喜如今更多地思考,怎样让年轻的村干部们尽快成长起来。

去年,王群喜荣获全国离退休干部先进个人。“洛阳市委组织部派我到基层,而且还是我的家乡,这活得干好、干漂亮。”他说,等下一届村委的年轻人挑起大梁后,他还会继续住在村里,瞅瞅那一拢一拢的田地,留心村民们的房前屋后,心里始终惦记着乡村产业的发展。

“王群喜书记回来就是给我们办好事来了。”该村伊普吕肉兔养殖项目负责人王节利说,每个村民都是这份“福利”的受益者。

【编辑:周志晟】